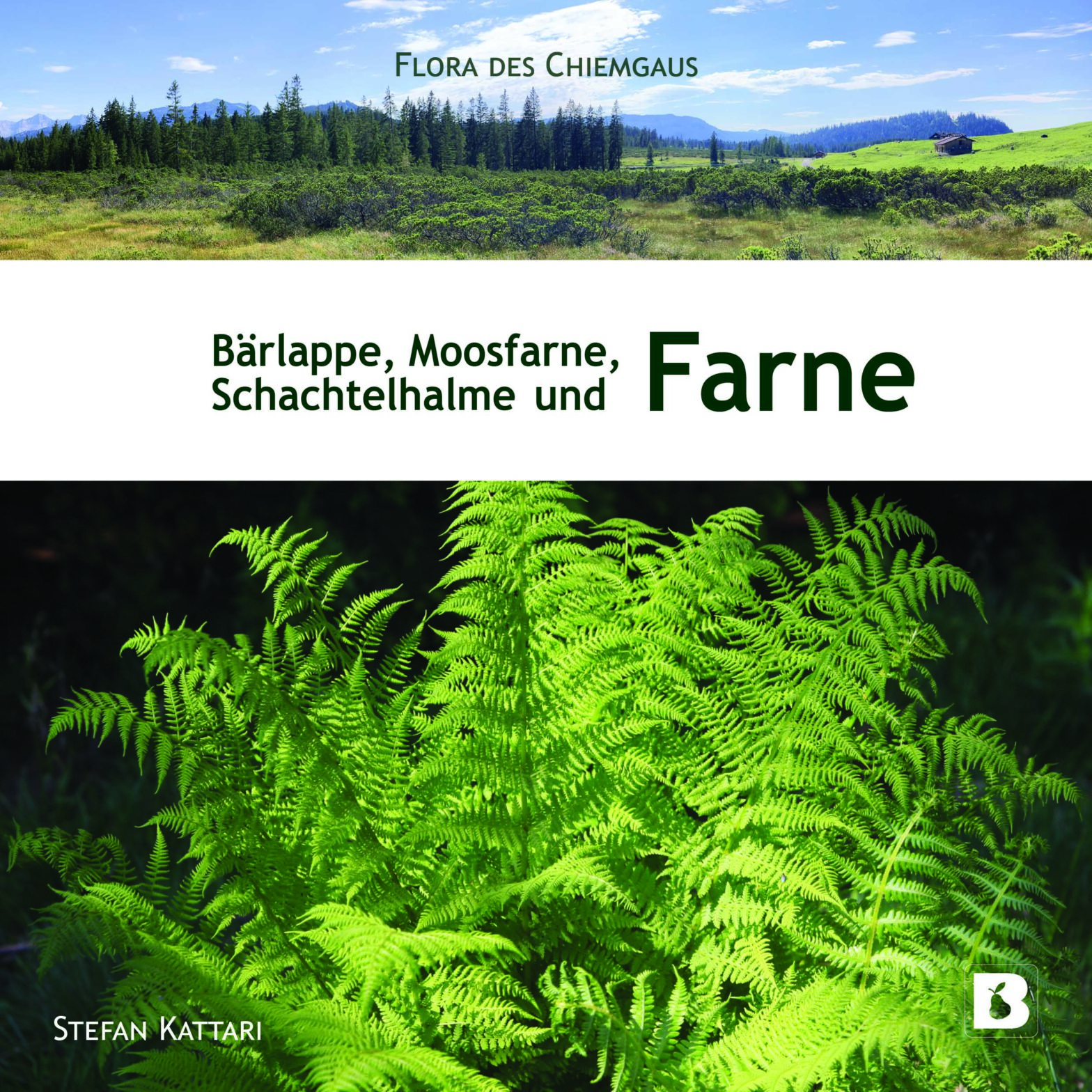

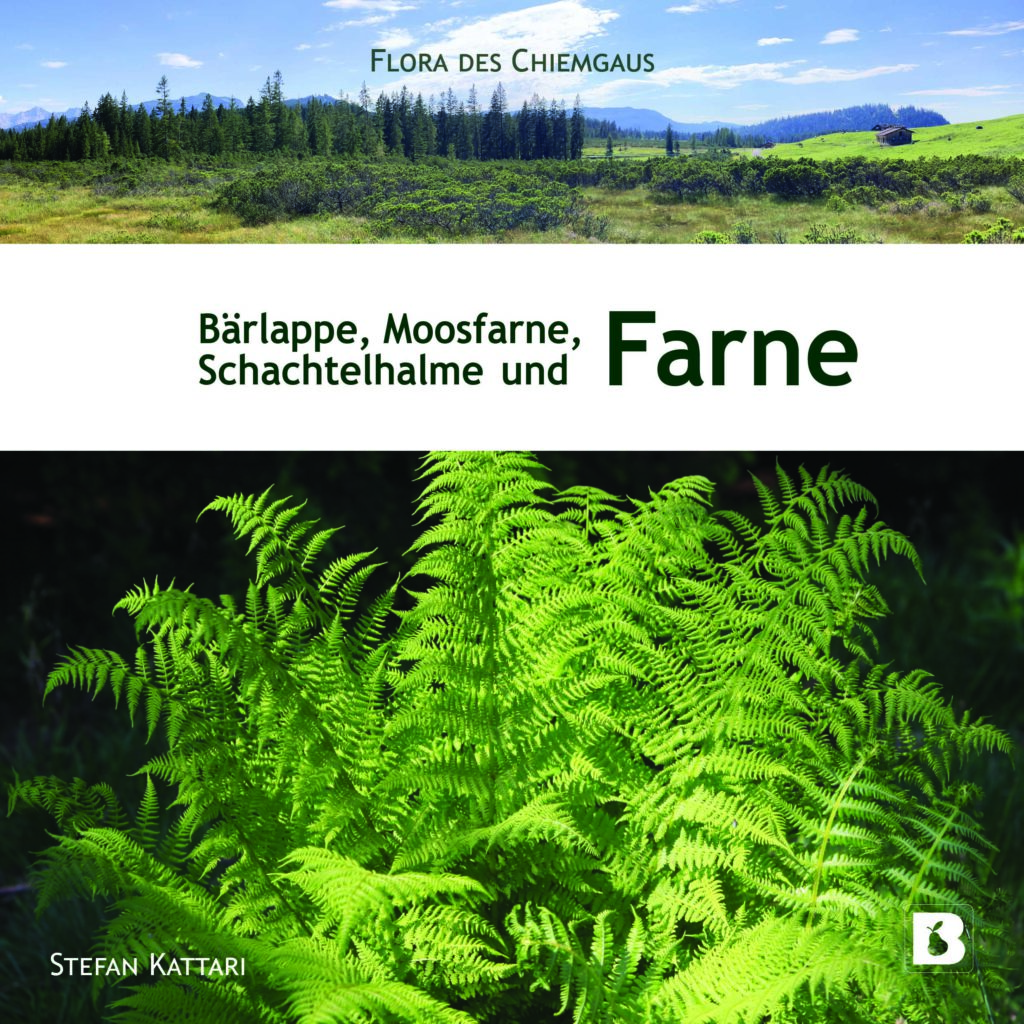

Mit den „Farnen“ ist der zweite systematische Band der Flora des Chiemgaus erschienen. Er umfasst mehr als 50 Arten nicht nur der Farne im engeren Sinn, sondern auch der Schachtelhalme, Moosfarne und Bärlappe undd amit mehrerer Familien. Sie sind nicht einmal nächstverwandt, aber alle Arten vermehren sich über Sporen und bilden keine Blüten. Sie stellen damit stammesgeschichtlich sehr alte Entwicklungslinien dar.

Viele der Arten sind im Chiemgau weit verbreitet, einige äußerst selten – und für zwei Arten fels- und schuttbesiedelnder Streifenfarne trägt der Chiemgau sogar die alleinige Verantwortung in Deutschland: Asplenium fissum und Asplenium seelosii sind in Deutschland bislang ausschließlich in den Chiemgauer Alpen gefunden worden.

Der Band stellt auf 100 Seiten alle wildwachsenden Gefäßkryptogamen des Chiemgaus vor. Gedruckt auf Recyclingpapier. ISBN 978-3-949316-03-6, 18,90 Euro.